Кто не кормил голубей со своими детьми? У кого дома нет попугаев? А знаете ли вы, что эти кажущиеся безобидными птицы могут быть переносчиками орнитоза? Это опасное заболевание способно поражать лёгкие и даже мозг, становясь причиной развития серьёзных осложнений.

Что такое орнитоз

Орнитозом называют инфекционное заболевание, протекающее с выраженными симптомами интоксикации (отравления), поражением лёгких, нервной системы, печени и селезёнки.Его возбудителем является бактерия Chlamydia psittaci.

Обычно термин «орнитоз» применяют для обозначения болезни, передающейся от птиц, не принадлежащих к числу попугаев. Существует и более широкое понятие — «пситтакоз», — объединяющее все виды данной патологии, независимо от того, какой вид птиц послужил источником распространения инфекции.

Попугаи и голуби могут быть переносчиками Chlamydia psittaci

Как правило, орнитозом болеют люди среднего и старшего возраста, у детей он встречается значительно реже. Но в таких ситуациях заболевание протекает достаточно тяжело и врачи диагностируют атипичные формы.

Возбудители заболевания сохраняют жизнеспособность при комнатной температуре в течение нескольких суток, а стандартные дезинфицирующие растворы убивают их только за 3 часа.

Болезнь и её особенности — видео

Мнение врача:

Орнитоз, или птичий туберкулез, вызывается бактерией Chlamydophila psittaci, которая может передаваться от птиц к человеку. Врачи отмечают, что особенностью этого заболевания является его редкость, однако при возникновении орнитоза у человека возможны серьезные осложнения, особенно у лиц с ослабленной иммунной системой.

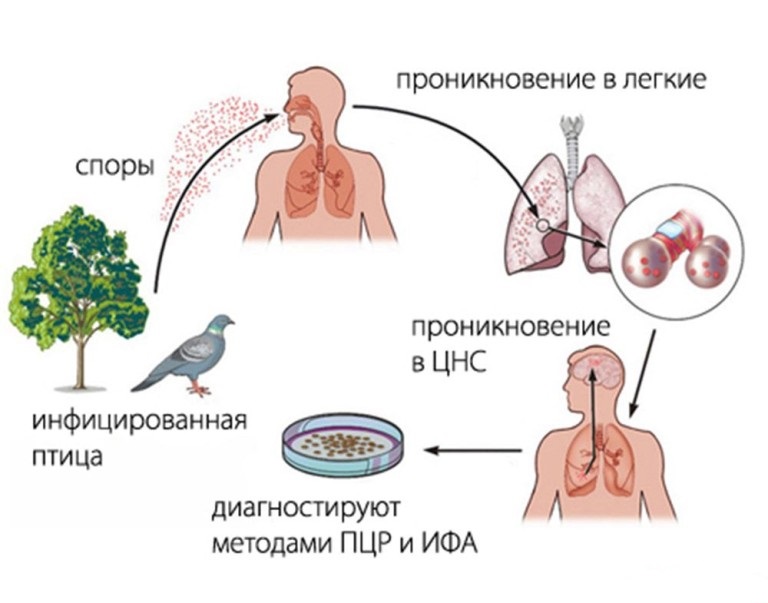

Для диагностики орнитоза врачи используют лабораторные методы, такие как обнаружение антител к возбудителю, а также методы молекулярной биологии. Лечение орнитоза проводится антибиотиками, преимущественно тетрациклинами и макролидами. Важно обратить внимание на профилактику заболевания при контакте с домашними птицами или работе с ними, а также соблюдать меры предосторожности при посещении птичьих рынков или птичьих ферм.

Виды

Различают два вида патологии:

- Острый орнитоз. В зависимости от того, какие органы наиболее поражены бактериями, болезнь проявляется по-разному, поэтому выделяют следующие формы:

- Типичная (пневмоническая). Для патологии характерно быстрое начало, признаки пневмонии (воспаления лёгких), сильное ухудшение общего состояния и появление нарушений со стороны работы ЖКТ и сердца.

- Атипичные формы (встречаются крайне редко):

- менингопневмония. Бактерии поражают оболочки головного мозга и лёгкие, поэтому при данной разновидности патологии отмечаются также симптомы поражения ЦНС;

- орнитозный менингит. Для заболевания типично среднетяжёлое или тяжёлое воспаление мозговых оболочек. При этом наблюдаются парезы (ослабление мышц), параличи и т. д.;

- орнитоз без поражения лёгких протекает с незначительной лихорадкой, мышечными болями, увеличением печени и селезёнки. Диагностируется у 3–5% пациентов.

- Бессимптомная форма. Для неё не является типичным появление явных признаков нарушения состояния. Больной может отмечать лишь лёгкое недомогание или дискомфорт в груди.

- Хронический орнитоз. Диагностируется у 10% больных. В зависимости от наличия признаков нарушения в работе лёгких различают:

- Хроническую орнитозную пневмонию.

- Хронический орнитоз без поражения лёгких.

Причины и факторы риска

Носителями и источниками распространения возбудителей недуга являются около 140 видов птиц, причём как домашних, так и диких, которые способны заражать друг друга. Чаще всего человек заболевает пситтакозом от уток, индюшек, голубей и домашних попугаев.

Считается, что до 80% городских голубей являются переносчиками возбудителей орнитоза.

Chl. psittaci в основном передаётся воздушно-капельным или воздушно-пылевым путём, то есть заражение происходит в результате проникновения микроорганизмов в дыхательные пути во время вдоха. Таким образом, входными воротами для инфекции являются верхние дыхательные пути.Бактерии приживаются в поверхностных клетках (эпителии) слизистой оболочки мелких бронхов, бронхиол и альвеол. Там они размножаются и проникают в кровеносное русло, за счёт чего распространяются по организму и поражают различные органы. Чаще всего страдают:

- печень;

- головной мозг;

- селезёнка;

- сердце.

Бактерии проникают в лёгкие человека с воздухом, оседают в них, откуда проникают в кровь и другие органы, где их и можно обнаружить специальными тестами

В то же время не исключается возможность проникновения хламидий в организм с плохо промытыми пищевыми продуктами, то есть фекально-оральным путём. В таких случаях обычно диагностируется орнитоз без поражения лёгких.

Учитывая то, что человек крайне восприимчив к микроорганизмам этого вида, даже короткий контакт с больной птицей или просто пребывание неподалёку от курятника или голубятни может спровоцировать развитие орнитоза.Замечено, что пик заболеваемости обычно приходится на осеннюю и весеннюю пору.

В группу риска развития орнитоза входят работники:

- птицефабрик;

- зоомагазинов;

- зоопарков;

- мясокомбинатов.

На долю профессиональных недугов приходится только около 5% всех случаев заболеваемости орнитозом, все остальные 95% заражаются в быту.

Опыт других людей

Орнитоз, или птичий грипп, вызывается бактерией Chlamydophila psittaci и может привести к серьезным осложнениям. Люди, перенесшие заболевание, отмечают высокую температуру, кашель, затрудненное дыхание. Диагностика основывается на анализе крови и секретов из дыхательных путей. Лечение включает антибиотики и симптоматическую терапию. Важно соблюдать профилактические меры при контакте с птицами, чтобы избежать заражения этим опасным заболеванием.

Симптомы и признаки

Характер проявлений болезни и тяжесть состояния пациента напрямую зависит от того, в какой форме она протекает. Но во всех случаях отличительными чертами орнитоза от ОРЗ и других аналогичных болезней является отсутствие насморка и болей в горле.

Инкубационный период патологии в среднем длится от 6 до 17 дней, то есть в течение этого времени в организме происходят патологические изменения, но клинических признаков каких-либо нарушений ещё не наблюдается.

Больной орнитозом человек не заразен для окружающих!

Пневмоническая форма

В такой форме патология протекает чаще всего. При ней наблюдаются:

- быстрое ухудшение состояния больного;

- повышение температуры тела до 38–40 °C;

- головные боли, обычно локализующиеся в лобно-теменной зоне;

- мышечные и суставные боли;

- общая слабость и быстрая утомляемость;

- бессонница;

- озноб, сменяющийся обильным потоотделением.

Примерно на 2–4 день возникают и сохраняются до 2-х недель:

- сухой кашель, сопровождающийся незначительным отделением слизистой мокроты, иногда с прожилками крови;

- боли за грудиной;

- признаки пневмонии.

Как правило, у больных диагностируется очаговая или субдолевая односторонняя пневмония, при которой воспаление локализовано в нижних долях лёгких.

При прослушивании лёгких и сердца врач определяет:

- жёсткое дыхание;

- рассеянные сухие и локализованные влажные мелкопузырчатые хрипы в лёгких;

- глухость сердечных тонов;

- брадикардию (снижение частоты сердцебиения) или тахикардию (учащение сердцебиения).

Также для пневмонической формы патологии типично:

- снижение артериального давления;

- ухудшение аппетита;

- запоры и поносы.

К концу 1-й недели течения заболевания у большинства больных обнаруживается увеличение печени (гепатомегалия), у трети из них селезёнки (спленомегалия) или их сочетание (гепатоспленомегалия).

В результате потери аппетита многие пациенты сталкиваются с проблемой анемии и снижения веса, иногда вплоть до анорексии

Атипичные формы

Обычно менингиальный синдром развивается к концу 1-й или вначале 2-й недели течения болезни, то есть примерно на 2–4 сутки после появления первых симптомов. Его признаки аналогичны проявлениям серозного менингита, поэтому зачастую пациентов лечат именно от него, даже не подозревая наличия орнитоза.

Проявлениями орнитозного менингита являются:

- повышение температуры;

- признаки интоксикации;

- сильные головные боли;

- потеря аппетита;

- ригидность (слабость) мышц затылка;

- симптомы Кернига и Брудзинского.

Симптом Кернига — больному сгибают ногу в тазобедренном и коленном суставе так, чтобы они образовали угол 90°. О наличии менингита свидетельствует невозможность разогнуть ногу в колене.

Симптомы Брудзинского: при сгибании головы, давлении на лобок наблюдается непроизвольное подтягивание ног к животу, а при нажатии на щёку — подъем плечей и сгибание рук в локтевых суставах.

Заболевание обычно протекает длительно с периодами возвращения лихорадки.

При орнитозе без поражения лёгких наблюдаются:

- повышение температуры до 39 °C и выше;

- запоры;

- гепатомегалия и гепатоспленомегалия;

- снижение аппетита;

- ломота во всём теле.

Хронические формы

Такие типы заболевания являются результатом отсутствия своевременной и адекватной терапии. Они протекают вяло со сменой периодов обострений и ремиссий. Для них типичны признаки:

- спастического бронхита;

- хронической интоксикации;

- астенизации;

- иногда гепатомегалии или гепатоспленомегалии.

Диагностика

Для опытного инфекциониста определить пситтакоз несложно по характерным признакам, особенно если больной подтвердит недавний контакт с птицами. Тем не менее для подтверждения диагноза обязательно назначаются лабораторные и инструментальные исследования.

Лабораторная диагностика

- ОАК. Для орнитоза типична лейкопения, то есть понижение уровня лейкоцитов, раннее увеличение СОЭ.

- Выделение Chl. psittaci из крови и мокроты. К сожалению, проведение этого анализа сопряжено с рядом трудностей, поэтому его проведение не всегда возможно.

- РСК (реакция связывания комплимента) с орнитозным антигеном. Высокоспецифичный метод диагностики, подразумевающий определение в крови антител к орнитозным антигеном. Положительным тест считают при получении титра 1:16–1:64.

- РТГА (реакция торможения гемагглютинации). Метод также базируется на выявлении антител в сыворотки крови. Диагностическим титром является 1:512 и более.

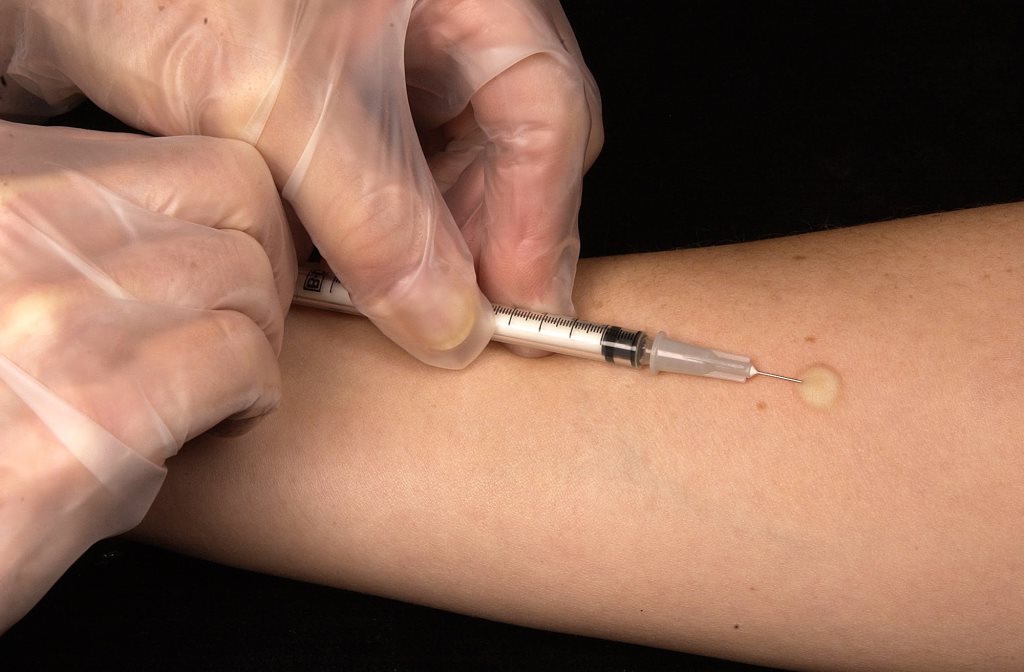

- Внутрикожная проба. Суть анализа состоит во внутрикожном введении 0,1 мл разведённого антигена. Оценку реакции производят на основании размера образовавшейся «пуговки». Таким образом обнаруживается наличие восприимчивости к возбудителю орнитоза, поэтому чем больше диаметр припухлости, тем выше вероятность заражения Chl. psittaci.

- Пункция спинномозговой жидкости (при атипичных формах патологии). Признаком развития менингита является выделение ликвора под большим давлением и в нём отмечается цитоз, то есть присутствие в одном её микролитре 300–500 клеток.

Внутрикожные пробы с орнитозным антигеном используются для ранней диагностики заболевания

Инструментальная диагностика

Для подтверждения диагноза больным назначают:

- Рентген органов грудной клетки. Исследование необходимо для обнаружения признаков пневмонии.

- Электрокардиограмму. Она позволяет оценить степень поражения сердечной мышцы.

Дифференциальная диагностика — таблица

| Заболевание | Характерные особенности поражения лёгких | Дополнительные эпидемиологические данные | Необходимые дополнительные методы исследования |

| Орнитоз (пситтакоз) | · лихорадка; · выраженная интоксикация; · сильная головная боль; · миалгия; · гепатомегалия; · брадикардия; · гипотония; · возможно поражение ЦНС (серозный менингит). · поражение лёгких со 2–4‑го дня болезни, симптомы чего скудны и непостоянны: кашель сухой или со скудной мокротой, реже с примесью крови. · рентгенологически: интерстициальная пневмония, облаковидные инфильтраты. |

Контакт с домашними и дикими птицами | Серологическое исследование: РСК |

| Бруцеллёз | · длительная волнообразная лихорадка (40–41 °С) при относительно удовлетворительном состоянии; · лимфаденопатия; · гепатоспленомегалия; · поражения суставов; · резкая потливость по ночам; · лейкопения; · нейтропения; · относительный лимфоцитоз; · СОЭ не изменена; · поражения лёгких неспецифичны, чаще бронхит, реже мелкоочаговая пневмония, склонная к рецидивированию. |

· контакт (часто профессиональный) с домашними животными, мясом инфицированных животных; · употребление сырого молока и молочных продуктов (сыр, масло, брынза). |

· серологическая диагностика: реакция агглютинации Райта; · аллергическая проба Бюрне. |

| Лихорадка Ку | · лихорадка; · интоксикация; · гиперемия лица, шеи, верхней половины груди; · головная боль; · боль в глазных яблоках; · ретробульбарная боль; · склерит; · миалгия; · артралгия; · гепатоспленомегалия; · брадикардия; · гипотония; · кашель с вязкой мокротой; · рентгенологически: усиление прикорневого и бронхиального рисунка, небольшие очаги, редко сегментарные и лобарные пневмонии. |

Пребывание в эндемичных очагах, контакт с рожающими кошками, крупным рогатым скотом, овцами или козами, обработка шерсти, кожи заражённых животных. |

Серологические исследования: РСК с риккетсиями Бернета |

| Туберкулёз лёгких | · кровохарканье; · характерная рентгенографическая картина: верхнедолевая локализация, округлые чёткие очаги, реже лобарные инфильтраты, наличие каверн, расширение корней лёгких, «дорожка» между поражённой зоной и корнем; · отсутствие эффекта от проводимой стандартной антибактериальной терапии. |

Контакт с больными туберкулёзом |

· микробиологическое исследование мокроты; · вираж туберкулиновых проб в анамнезе. |

| Менингит (при менингиальной форме) | · При изолированной менингококковой пневмонии клиника не отличается от пневмококковой пневмонии. · При наличии гнойного менингита и менингококкемии характерно наличие типичной геморрагической сыпи с преимущественной локализацией на ягодицах, нижних конечностях, симптомов поражения ЦНС, изменений в СМЖ (нейтрофильный плеоцитоз). |

· тесный контакт с больными менингококковой инфекцией, назофарингитом; · пребывание в замкнутых помещениях при большой скученности людей. |

· бактериологическое исследование: мокрота, кровь; · серологическое исследование: РНГА. |

Лечение

Больные обязательно госпитализируются и выписываются только после полного устранения признаков недомогания, но не ранее, чем через 4 недели после начала болезни.Пациентам назначают:

- Антибиотики. Обычно это препараты тетрациклинового ряда, так как Chl. psittaci наиболее восприимчива именно к ним. К числу лекарственных средств этой группы относятся: Доксициклин, Доксал, Юнидокс Солютаб, Моноклин и пр. В тяжёлых ситуациях антибиотики вводят внутримышечно или внутривенно. Их принимают в течение всего лихорадочного периода, а также ещё 5–7 дней после его завершения.

При поражении орнитозом беременных женщин применение тетрациклинов недопустимо, поскольку они вызывают развитие глухоты у плода. В таких случаях показан приём эритромицина.

- Бронхолитики (Эуфиллин, Теофиллин, Сальбутамоол). Это препараты, расширяющие бронхи и тем самым снимающие их спазм.

- Диуретики (Фуросемид, этакриновая кислота, Маннитол). Приём этих лекарств показан в основном при орнитозном менингите.

- Витаминные комплексы.

Также больным показана:

- Оксигенотерапия увлажнённым кислородом, то есть вдыхание концентрированной кислородно-воздушной смеси. Процедуры проводятся по 45–60 минут от 4 до 6 раз в сутки в течение всего лихорадочного периода.

- ЛФК. В основном назначается дыхательная гимнастика и упражнения, рекомендуемые больным с заболеваниями лёгких.

В тяжёлых случаях и при хронических формах патологии используется вакцинотерапия. Метод предполагает введение разведённого физраствором орнитозного аллергена внутрикожно в постепенно возрастающих дозах.

После выписки пациент обязательно ставится на диспансерный учёт как минимум на 6 месяцев, в течение которых он должен регулярно посещать врача и сдавать необходимые анализы. Это необходимо, чтобы вовремя диагностировать рецидив болезни, если таковой произойдёт.

Препараты, использующиеся для лечения орнитоза — галерея

Прогноз лечения

В целом прогноз благоприятный, если больной своевременно обратился за медицинской помощью и прошёл полный курс лечения.В таких случаях смертность от орнитоза составляет менее 1%. Тем не менее Chl. psittaci способны длительное время сохраняться во внутренних органах, а при создании благоприятных условий для их размножения вызывать рецидивы заболевания.

Полное выздоровление наступает через 1–1,5 месяца, а в тяжёлых случаях через 2–2,5.

Возможные осложнения и последствия

Причиной развития осложнений могут быть как сами возбудители заболевания, так и выделяемые ими токсины. Кроме того, на фоне снижения иммунитета могут возникать вторичные инфекции. Таким образом, осложнениями орнитоза становятся:

- миокардит;

- тромбофлебит;

- гепатит;

- эмпиема;

- гнойный отит;

- невриты.

Миокардит может приводить к развитию острой сердечной недостаточности и смерти пациента. Также существует высокая опасность летального исхода при тромбофлебите, сопровождающемся тромбоэмболией лёгочной артерии.

Заражение орнитозом при беременности не приводит к возникновению порок развития или внутриутробному инфицированию плода, но на ранних сроках возможны выкидыши.

Профилактика

Полностью уберечь себя и своих детей от орнитоза невозможно. Специфической вакцины, создающей стойкий иммунитет к Chl. psittaci, не существует. Поэтому ежегодно регистрируются сотни случаев заболевания им в разных странах мира, включая и в высокоразвитых. Снизить риск заражения поможет:

- тщательное соблюдение правил личной гигиены;

- регулярное проведение санитарно-ветеринарных мероприятий на предприятиях, работающих с птицами;

- регулирование численности голубей и ограничение контакта с ними.

Таким образом, каждый находится в зоне риска заболевания орнитозом. Но своевременное обращение за медицинской помощью позволяет избежать развития опасных осложнений и полностью восстановиться без возникновения тяжёлых последствий для организма.

Вопрос-ответ

Как диагностировать орнитоз?

Диагностика орнитоза. На орнитоз следует обследовать при длительном упорном течении пневмонии, если у больного неизвестна причина лихорадочного состояния. Подтверждением диагноза является наличие специфических антител при проведении реакции ИФА на определение М и G антител.

Как лечат орнитоз?

Используют антибиотики тетрациклинового ряда, макролиды, фторхинолоны, обладающие антихламидийной активностью. Кроме того, на время лечения назначают препараты, обладающие иммуностимулирующей активностью, поливитамины. Проводится дезинтоксикационная терапия.

Какова дифференциальная диагностика орнитоза?

Дифференциальная диагностика пситтакоз. Пациенты, у которых наблюдается только лихорадка, имеют более широкий дифференциальный диагноз, который включает грипп, септицемию, эндокардит, другие причины пневмонии (бактериальные и грибковые) и другие источники инфекции.

Какой анализ сдать на орнитоз?

Антитела к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG). Антитела к хламидии пситаци определяются для подтверждения наличия такого заболевания, как орнитоз. Для выполнения анализа необходимо сдать венозную кровь. При наличии бактерий в крови вырабатываются специфические антитела IgG.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы. Если вы заметили у себя или у близких признаки, такие как кашель, одышка, лихорадка или общая слабость, не откладывайте визит к врачу. Раннее выявление орнитоза значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

СОВЕТ №2

Изучите источники инфекции. Орнитоз чаще всего передается от птиц, поэтому если у вас есть контакт с домашними или дикими птицами, будьте особенно внимательны. Используйте средства защиты, такие как перчатки и маски, при работе с птицами или их перьями.

СОВЕТ №3

Следите за своим здоровьем после лечения. Даже после успешного лечения орнитоза важно продолжать наблюдение за своим состоянием. Если симптомы возвращаются или появляются новые, обязательно проконсультируйтесь с врачом для дальнейшего обследования.

СОВЕТ №4

Обсуждайте с врачом все возможные методы диагностики. Орнитоз может быть трудно диагностировать, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы о различных тестах и анализах, которые могут помочь в установлении точного диагноза и выборе наилучшего метода лечения.