Абсцесс головного мозга (АГМ) представляет собой отграниченный от здоровых тканей головного мозга патологический гнойный очаг. Данная патология возникает вследствие проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов и паразитов.

Эпидемиологические аспекты АГМ

Абсцесс мозгане потерял своих позиций даже после того, как в медицину вошли антибактериальные средства и радиологическое диагностическое оборудование. В зависимости от того, появляется ли абсцесс мозга у мужчин или женщин, частоту его возникновения разделяют в соотношении 2:1 соответственно. Более частыми пациентами являются люди от 35 до 45 лет. Четверть всех случаев приходится на детей и подростков. У детей до двухлетнего возраста АГМ встречается крайне редко. У таких маленьких пациентов АГМ развивается в основном после затяжных средних гнойных отитов. После синуситов АГМ возникает у пациентов от 10 до 30 лет. Данная патология является обычной у ВИЧ-инфицированных.

Мнение врача:

Абсцесс мозга – серьезное заболевание, требующее комплексного и своевременного лечения. Современные принципы терапии этого состояния включают в себя назначение антибиотиков для борьбы с инфекцией, дренирование абсцесса для удаления гнойного содержимого, а также наблюдение и поддержание функций мозга. Важно учитывать индивидуальные особенности пациента и выбирать оптимальный подход к лечению. Оперативное вмешательство может быть необходимо в случаях, когда консервативные методы не приносят ожидаемого результата. Врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых признаках абсцесса мозга, чтобы избежать осложнений и обеспечить эффективное лечение.

Причины возникновения

Одним из основных патогенных организмов, которые вызывали развитие АГМ в эпоху доантибиотиковой медицины, являлся золотистый стафилококк, коли-бактерии и стрептококки. В половине случаев возбудителя и вовсе не возможно было выявить.

На сегодняшний день установлено, что около 50% абсцессов появляются в связи с деятельностью смешанной полифлоры. Стало возможным определения источника образования по результатам выявленных типов микроорганизмов. К примеру, синусит часто вызывается S.intermedius, который и является причиной последующего возникновения АГМ, а обнаружение смешанной флоры более характерно для абсцесса височной доли. Мастоидит же в 90% случаев приводит в основном к мозжечковым абсцессам.

Если пациент страдает иммунодефицитным заболеванием, высока вероятность развития абсцесса мозга из-за размножения грибковой флоры.

Абсцесс головного мозгаи патогенетические особенности его образования

По данным специализированной литературы за последние 50 лет можно сказать, что самым распространённым стал путь контактного взаимодействия – отиты, синуситы. Однако в наше время, уже в течение почти 10 лет отогенные абсцессы постепенно отходят на второй план благодаря антибактериальным средствам. Распространение инфекции контактным путём проходит по двум сценариям:

- прямое диссеминирование через участок ткани, который прилегает к воспалённой кости или иной структуре организма;

- ретроградное распространение по, так называемым, эмиссарным венам.

Менингит бактериального происхождения у взрослого человека редко осложняется АГМ, а вот у новорожденных такие состояния не редкость.

Другой путь, также довольно распространённый, это гематогенный, на долю которого приходится 25% всех случаев. Для него характерны следующие моменты:

- чаще возникает в бассейне средней мозговой артерии;

- граница белого и серого вещества;

- плохо образуется капсула;

- высока летальность;

- всегда более одного очага.

Факторами, предрасполагающими к появлению АГМ, принято считать хроническую легочную патологию инфекционного характера, холециститы, остеомиелиты, инфекции желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Собственно мозговая ткань имеет достаточно высокий барьер устойчивости к проникновению патогенных микроорганизмов, поэтому необходимо небольшое повреждение, где будет создана благоприятная среда для размножения бактерий, вирусов, грибов или простейших.

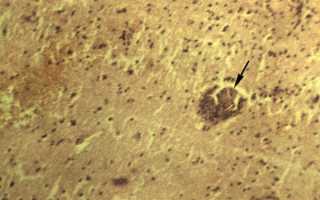

Гистологические стадии развития АГМ:

- 1 стадия – ранний церебрит. Очаг отграничен ещё очень плохо, воспалительная реакция диффузная. Наблюдается отёк, разрушение вещества головного мозга. Процесс длится от 1 до 3 суток.

- 2 стадия – поздний церебрит. Нагноение и некроз центральной части очага. Образование вязкого полужидкого гноя.

- 3 стадия – начинается образование капсулы вокруг очага. Процесс занимает почти 14 суток.Длительность этого процесса составляет 4-9 суток.

- 4 стадия – окончательное формирование капсулы. Более 14 дней.

Несомненно, что длительность стадий зависит от индивидуальных особенностей, свойств макро- и микроорганизма.

Опыт других людей

Принципы современного лечения абсцесса мозга вызывают восторженные отзывы у пациентов и специалистов. Люди отмечают эффективность современных методик, которые позволяют успешно бороться с этим серьезным заболеванием. Они выделяют профессионализм врачей и использование передовых технологий в диагностике и лечении. Пациенты отмечают быстрое восстановление после применения современных методов лечения абсцесса мозга и благодарят медицинский персонал за заботу и внимание.

Клинические проявления АГМ

Форма абсцесса может меняться от скрытой и вялотекущей до молниеносной. Очаговые

симптомы абсцессазависят от локализации патологического очага и поражённой зоны мозга, которая отвечает за определённые функции. Токсическое воздействие продуктов распада необратимо повреждают нейроны и приводят к их уничтожению без возможности регенерации. В связи с этим при абсцессе головного мозга возникает очаговая симптоматика без системных и общих неврологических проявлений.

Абсцесс мозжечка проявляется атаксией, рвотой, нистагмом, дисметрией. Абсцесс лобной доли часто сопровождается сонливостью, головной болью, нарушением сознания. Специфичность клинической картины зависит от микроорганизма, его вирулентности, а также от состояния иммунной системы. У большинства пациентов нет классической триады симптомов, а это головная боль, лихорадка и очаговые нарушения. Только у части заболевших встречаются данные симптомы. Головная боль – у 70%, лихорадка у 50% взрослых и 80% новорожденных, очаговая неврологическая симптоматика лишь у 50%.

Кроме того, могут развиваться эпилептические приступы, по большей части генерализованные – у 30-45% больных, тошнота и рвота, у 25% возникают менингиальные симптомы.

Такое разнообразие симптомов и проявлений вынуждает проводить дифференциальную диагностику АГМ с хронической субдуральной гематомой, хроническим менингитом, вирусным энцефалитом, онкологическим поражением.

Не предоставляют никакой нужной и полезной информации анализы крови и мочи общего типа, так как повышение лейкоцитов в крови бывает лишь у 40% пациентов. Концентрация СРБ помогает лишь в диффдиагностике АГМ и опухоли.

Диагностика абсцессаголовного мозга

Не стоит проводить и люмбальную (спинномозговую) пункцию из-за высокого риска вклинения ствола мозга. При этом микроорганизмы обнаруживаются в ликворе довольно редко.

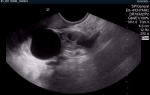

Самым практикуемым методом исследования и очень информативным является компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Локализация процесса выявляется в 95% случаев. Кроме этого, можно определить состояние на КТ абсцесс выглядит как круглая тень, чётко очерченная наличием капсулы, а также возможным горизонтальным уровнем жидкости.вокруг лежащих тканей, их смещение, наличие гидроцефалии.

Методы лечения АГМ

Лечение проводится комплексное с использованием медикаментов и хирургических методов. Гистопатологическая стадия развития очага абсцесса определяет какой и в каком объёме будет применяться каждый метод. Первые стадии развития процесса не требуют хирургического вмешательства и неплохо лечатся антибактериальными и другими патогенетическими препаратами ( противоотёчные и противосудорожные).

Лечение антибиотиками начинают за две недели до операции. Весь курс терапии длится 1,5-2 месяца. После оперативного вмешательства гной собирают и отправляют на анализ для выявления возбудителя.Из антибиотиков раньше применялись пенициллины парентерального использования. Однако у микроорганизмов вырабатывается устойчивость и медицина перешла на более эффективные антибактериальные средства – цефалоспорины новейших поколений. Широко используется цефотаксим. До него несколько десятилетий лечили абсцессы хлорамфениколом, или левомицетином. Теперь в помощь к цефотаксиму и другим современным лекарственным средствам добавляют метронидазол.

Глюкокортикостероидные гормоны применяют для снятия отёка мозга, однако вопрос их использования остаётся довольно-таки спорным и неоднозначным, так как гормоны ухудшают проникновение антибактериальных препаратов в сам абсцесс. Гормональные препараты также снижают накопление контрастного вещества в очаге, тем самым создавая ложную картину улучшения состояния.

Если есть угроза внутречерепной гипертензии и для снятия отёка головного мозга используются осмотические диуретики – маннитол.

С противосудорожной целью назначается фенитоин.

Из хирургического лечения стоит выделить дренирование АГМ путём пункционной аспирации содержимого, а также радикальное

операция абсцесса– полное удаление.

Пункция применяется в самом начале заболевания на стадии церебрита, при множественных абсцессах и при их глубоком расположении. В современных условиях операцию проводят под контролем УЗИ, КТ.

Конечно полное удаление абсцесса намного предпочтительнее, так как вероятность рецидива снижается в несколько раз, однако не всегда возможно сделать радикальную операцию, ведь патологический очаг может располагаться в недоступных для хирурга участках мозга.

Результаты внедрения высоких технологий

До внедрения КТ в нейрохирургическую практику смертность от АГМ составлял 50-60% независимо от применения антибактериальных препаратов. С помощью КТ летальность снизилась до 10%. После выздоровления у части пациентов остаётся неврологическая симптоматика – различные парезы, судорожный синдром.

Современная медицина в данном направлении придерживается предупредительной тактики. Используется ранняя диагностика и проводится адекватная терапия антибактериальными средствами той инфекции, которая вероятно и стала причиной формирования абсцесса.

Вопрос-ответ

Какой метод лечения абсцесса мозга наиболее эффективен?

Дренирование — основной способ лечения заболевания, при котором в полость абсцесса устанавливается катетер, через который удаляется гной и вводятся антибиотики.

Как лечат абсцесс головного мозга?

Лечение всех абсцессов головного мозга включает антибиотики (обычно начинают с цефтриаксона или цефотаксима в сочетании с метронидазолом при подозрении на инфицирование видами Bacteroides или с ванкомицином при подозрении на инфицирование S).

Какие антибиотики лечат абсцесс мозга?

Рекомендованное эмпирическое лечение постнейрохирургического абсцесса мозга — карбапенем в сочетании с ванкомицином или линезолидом (условно и низко). Рекомендуемая продолжительность антимикробного лечения составляет 6–8 недель (условно и низко).

Почему медицинское руководство предписало вам ввести дексаметазон пациенту с абсцессом мозга?

Дексаметазон использовался для лечения отека мозга, связанного с абсцессами мозга, без увеличения смертности.

Советы

СОВЕТ №1

Обязательно обращайтесь к врачу при первых признаках заболевания, таких как головная боль, высокая температура и неврологические симптомы. Раннее выявление абсцесса мозга значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

СОВЕТ №2

Следите за своим состоянием и сообщайте врачу о любых изменениях. Это поможет специалисту корректировать лечение и выбирать наиболее эффективные методы терапии.

СОВЕТ №3

Не пренебрегайте рекомендациями по восстановлению после лечения. Режим отдыха, правильное питание и реабилитационные мероприятия играют важную роль в полном выздоровлении и предотвращении рецидивов.

СОВЕТ №4

Изучите информацию о современных методах лечения абсцесса мозга, включая антибиотикотерапию и хирургические вмешательства. Это поможет вам лучше понимать процесс лечения и принимать активное участие в своем выздоровлении.